研究概要紹介

(説明資料へのリンク)

|

大阪公立大学 研究推進機構 放射線研究センター及び 工学研究科 量子放射線系専攻秋吉 優史 研究教育紹介 ホームページLast update 2024/10/15

Index問い合わせ:e-mail: akiyoshi-masafumi [at] omu.ac.jp ([at] を@に置き換えて下さい)

|

|

|

|

研究概要紹介

(説明資料へのリンク)

|

|

|

|

工学的な感染症制御研究(より詳細な別ページでの説明へのリンク)新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の危機的な蔓延に伴い、 非密封RI の汚染防止の考え方と感染症制御の考えの相似点や、 低エネルギーX線の線量評価で培ったミクロ的な紫外線線量評価の考え方、 放射線生物学的な紫外線による殺菌/不活化効果の考え方など、 そして放射線教育教材開発で培った物作りのノウハウによって、 感染症制御のための考察と、対策のための手段の開発を行っています。

|

|

|

|

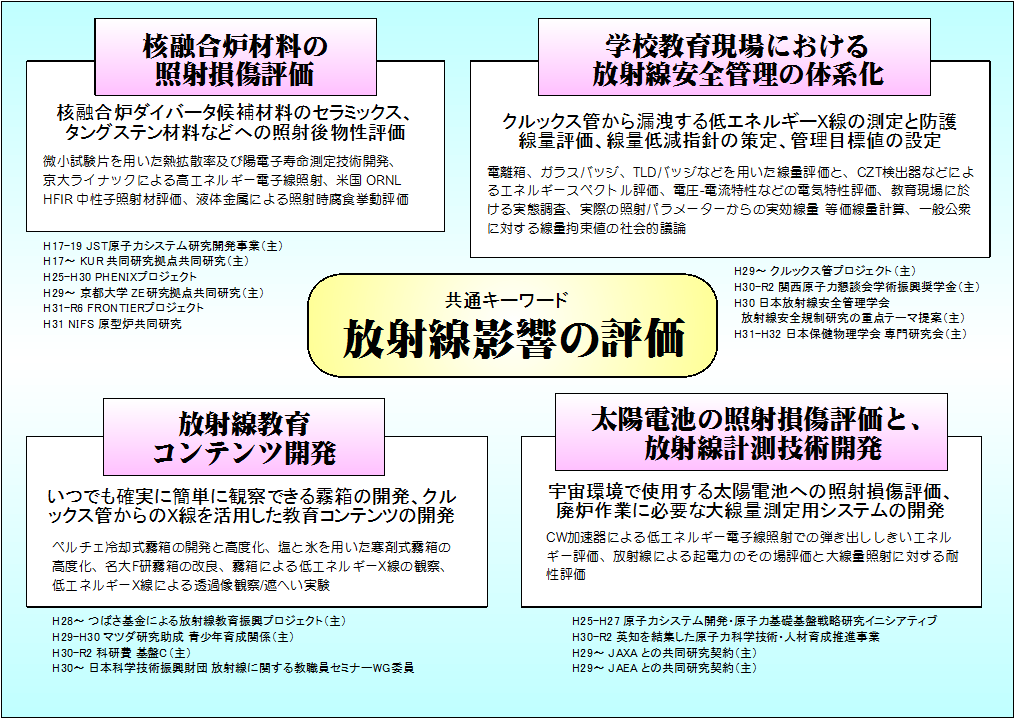

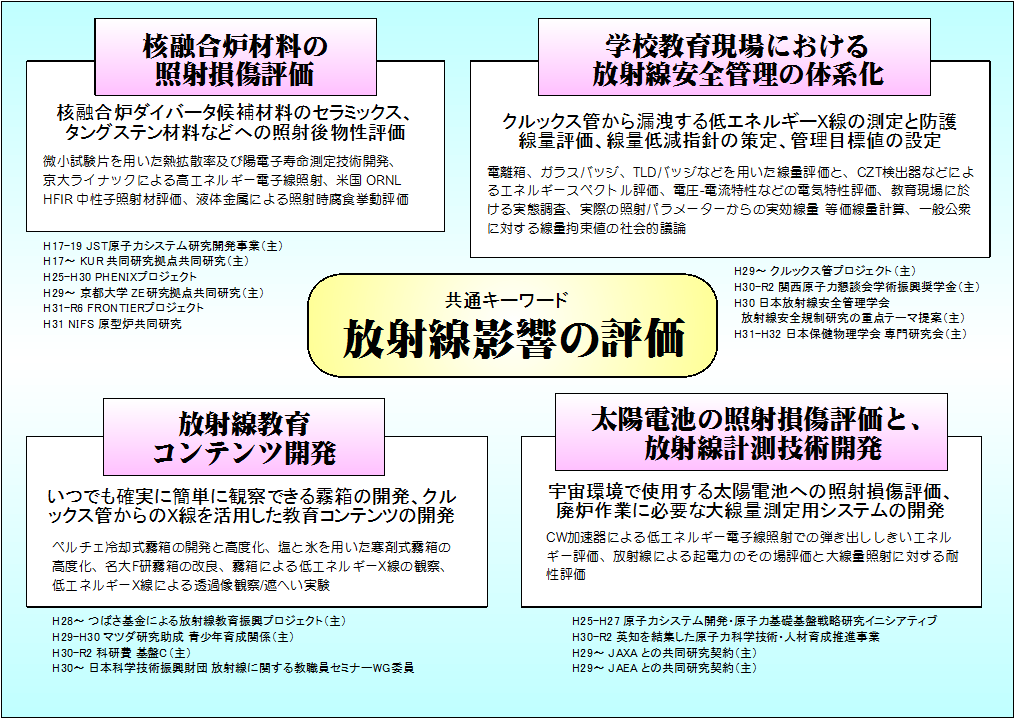

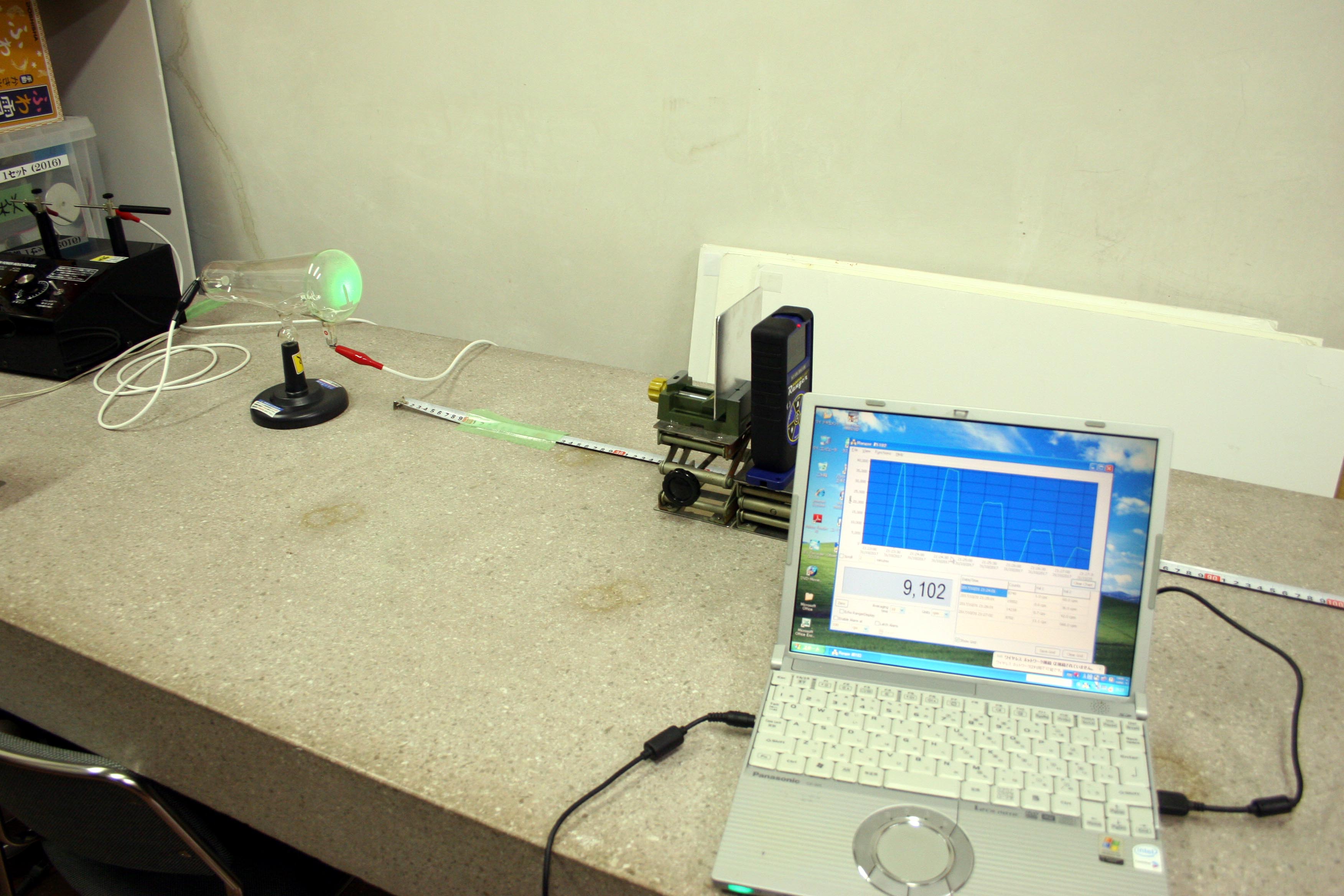

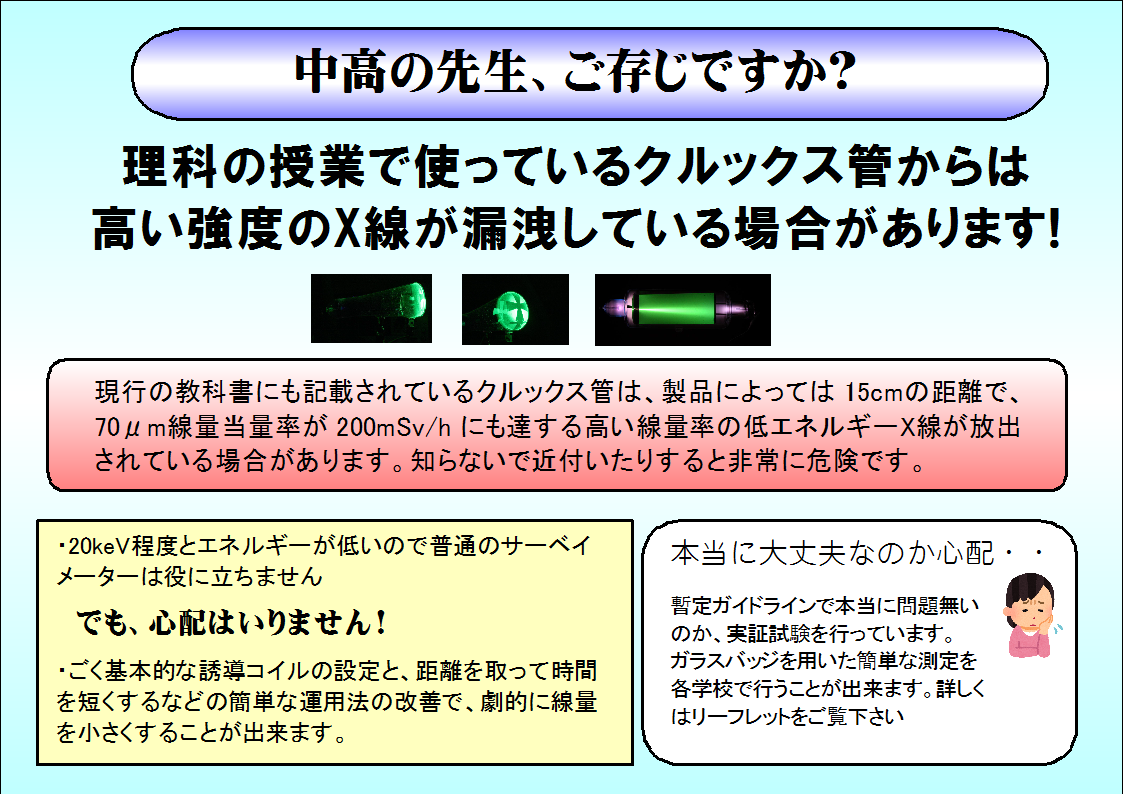

クルックス管プロジェクト(より詳細な別ページでの説明へのリンク)

教員向けリーフレット (2019/11/14 版)

|

|

|

|

ペルチェ冷却式高性能霧箱の開発(より詳細な別ページでの説明へのリンク)放射線教育用の教材として、ペルチェ冷却式の高性能霧箱の開発を行っています。 バージョンアップを重ねることで極めて高性能な製品となっており、 一般的に観察可能なα線だけでなく、β線、さらにはγ線やクルックス管などからの X線の観察も可能な唯一無二の製品です。 一度アルコールを補給すると丸一日何も補給せずに観察し続けることが出来る、 長時間運転が可能ですので、科学館やイベントなどでの展示にも適しております。 また、中高の教育現場への普及を目指して極めて安価に提供しており、 複数ユニットを並べての比較も容易です。 放射線の観察だけでなく、ペルチェ素子を用いた熱の輸送やエネルギー変換などの 学習指導要領に準拠したエネルギー教育に活用することも出来ます。

leaflet (English)

|

|

|

|

核融合炉材料中の欠陥挙動の評価(より詳細な別ページでの説明へのリンク)セラミックス材料などに対する中性子欠陥挙動研究をライフワークとしています。 キーワードとしては、 「格子欠陥挙動解析、核融合炉材料、照射時熱物性評価、加速器による材料照射、放射線計測、陽電子消滅測定」 が挙げられます。 特に中性子照射材料の熱拡散率評価を最重要の研究テーマとしています。 日米科学技術協力事業核融合分野での原型炉プラズマ対向機器開発のための要素技術の工学的評価プロジェクト: PHENIX (PFC evaluation by tritium Plasma, HEat and Neutron Irradiation eXperiments) においても、照射時の熱物性評価の重要性が認識されていて、その評価が急がれています。 近年は特に、φ3x0.5mm の微小試験片(TEM disk サイズ)を用いた熱拡散率評価と、 陽電子寿命測定法の確立に力を入れています。 簡単な研究紹介 PDF ファイル

|

|

|

|

講義資料アーカイブス(様々な講義、発表資料の一覧のディレクトリが出てきます)

|

|

|

|

|

|

|

日本原子力学会関西支部のオープンスクール活動( かんさいアトムサイエンス倶楽部, K-ASK)において、一般人を対象とした放射線教育活動に極めて積極的に取り組む。K-ASK のメーリングリストの立ち上げ、維持運営も行っている。 |

|

|

日本原子力学会関西支部活動として、近畿大学での「福島原発相談コーナー」において一般人からの質問、相談に対して電話対応を行った。 |

|

|

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染調査と、 一時帰宅者に対するスクリーニング作業のため、福島県田村市、南相馬市、広野町、富岡町などに派遣される。 |

|

|

福島事故以降、京都大学原子核工学専攻では一方通行の情報発信は誤解を生む恐れがあり、個人のウェブサイトなどでの情報発信が制限され、一般人に対する放射線・放射能に関する知識の情報発信がままならない状況であったが、双方向でのやりとりが可能なメディアでの発言は許可されたため、ソーシャルメディア(mixi)において、所属、本名を明記した上で放射能・放射線に関する基礎知識を一般向けに説明し、一般人からの質問、疑問に対して長期間にわたって多数の回答を行った(一ヶ月ほどで数万 Page View の反響があった)。 また、インターネット上のバラエティサイト「探偵ファイル」において、実測に基づくデータや、基礎的な知識、情報の解釈を編集部に送り多数回掲載される。同サイト上で、福島の婚活イベントなどの企画を、福島女性差別などに対する抗議の意味で大々的に取り上げてもらったりもした。(現在編集サイドが変わり、ほぼ全ての記事が削除されています) |

|

|

2004年から K-ASK のオープンスクールとして実施してきた京都大学宇治地区キャンパス公開での一般向けの放射線教室(霧箱工作を主とする)を、内容を基礎的かつ実質的な放射線教育に変更して独自に運営するようにした。 |

|

2014年9月 |

京都大学主催のジュニアキャンパスに於いて中学生を対象とした放射線教育のゼミを実施。 |

|

|

関西原子力懇談会「放射線の不安と安心に関する調査委員会」委員 |

|

|

関西原子力懇談会「放射性廃棄物処分に関する技術動向調査委員会」委員 |

|

|

大阪府立大学 地域連携研究機構 放射線研究センターに准教授として着任。 同五月には工学研究科 量子放射線系専攻を兼任。 (2017年4月に地域連携研究機構は研究推進機構に改組しました) |

|

|

大阪府立大学 花(さくら)まつり において、 放射線オープンスクールに参加。 ペルチェ冷却霧箱、天然の放射線源と測定器などを用いた知識普及活動を行う。 |

|

|

「みんなの暮らしと放射線展」 において、ペルチェ冷却霧箱などの展示物出展と、「高校生サマースクール」の審査員として参加 |

|

|

大学等放射線施設協議会 常議員 |

|

|

「木(も)っと府大Day」を、生涯学習推進室室員として企画、実行。また、その中で 一般人向けの放射線オープンスクール を実施。通常のオープンスクールと異なり高齢者中心で、他の講義を聴きに来た人中心であったが、盛況かつトラブル無く終了。 |

|

|

白鷺祭オープンラボ において、線源棟ガンマ線照射施設公開と、 ペルチェ冷却霧箱を用いた知識普及活動を行う。 |

|

|

福井県の原子力施設見学に伴い、福井県原子力平和利用協議会との意見交換会。電力会社などとは関係なく、独自に放射線知識普及や、エネルギー供給の重要性、現状日本が置かれている立場などの理解を深めるための活動を行っており、今後の協力を約束する。 |

|

|

文科省共同利用・共同研究拠点申請へ向けた情報収拾と学外への協力要請、申請書作成 |

|

|

文科省共同利用・共同研究拠点申請ヒアリング |

|

|

「未来の博士育成ラボ」 で、中学生(+OB若干名)に対してペルチェ冷却霧箱を用いた放射線知識とそれに関係した科学のおもしろさを伝えるセミナーを行う。 |

|

|

日本原子力学会関西支部 オープンスクール担当幹事 |

|

|

奈良県上北山村上北山中学 教科研修会 招待講演「授業に使える放射線に関する学習指導例」 |

|

|

科学の祭典京都大会 交流会 特別講演「普及型ペルチェ冷却式高性能霧箱を用いた放射線教育プログラム」 |

|

|

文科省共同利用・共同研究拠点申請へ向けた情報収拾と学外への協力要請、申請書作成 |

|

|

文科省共同利用・共同研究拠点申請ヒアリング |

|

|

原子力科学系 大学研究所等連絡ネットワーク設立会合での依頼講演 「大阪府立大学 地域連携研究機構 放射線研究センター 共同利用拠点へ向けての現状報告」 |

|

|

日米事業 PHENIXプロジェクト Steering Committee Meeting (SCM) at Washington DC. 参加、微小試験片による熱拡散率測定技術の検討状況を報告。 |

|

|

平成29年度第1回放射線教育フォーラム勉強会での招待講演、

「現場に届く放射線教育コンテンツ支援プロジェクト」

|

|

|

日本放射線安全管理学会 教育訓練の時間と内容に関するアドホック委員会委員 |

|

|

日本保健物理学会 企画委員会委員 |

|

|

中国地域エネルギー環境教育研究会 広島市教師力アップセミナーでの招待講演、

「現場に届く放射線教育コンテンツ支援プロジェクト」

|

|

|

13th International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT-13, Kyoto) 現地委員(LOC) |

|

|

日本放射線安全管理学会 放射線安全規制研究の重点テーマ検討グループ採択 「教育現場における放射線安全管理体制の確立」研究代表 |

|

|

保物セミナー2017 実行委員 |

|

|

日本放射線安全管理学会 選挙管理委員会委員 |

|

|

放射線教育フォーラム 公開パネル討論「エネルギー・放射線教育 in 愛知」 「ペルチェ冷却式高性能霧箱を用いた総合的放射線・エネルギー教育の提案」 (ブース展示、ショートプレゼン) |

|

|

ICRP-RERF-JHPS joint workshop: Recent progress in radiation dosimetry

for epidemiology and radiological protection 現地委員 |

|

|

日本放射線安全管理学会へ、原子力規制委員会 H31年度放射線安全規制研究の重点テーマ 「教育現場における放射線安全管理体制の確立」を提出。 |

|

|

原子力規制委員会 H30年度放射線安全規制研究公募に対する申請に伴い、 「教育現場などにおける低エネルギーX線を対象とした放射線安全管理体制の確立」 プロジェクトを立ち上げ、全国の放射線計測、線量評価、放射線防護、放射線教育の 専門家を集め、学会標準としてのガイドライン作成を目指して始動する。 |

|

|

日米事業 PHENIXプロジェクト Steering Committee Meeting (SCM) at Washington DC. 参加、照射後試験に関する放射線安全管理上の重要な誤りを指摘。 |

|

|

放射線教育フォーラム第2回勉強会での招待講演 「クルックス管の安全な取り扱いとその課題」 |

|

|

日本保健物理学会シンポジウム I 福島事故後の内部被ばくの課題の解決に向けて −不溶性粒子と短半減期核種内部被ばく影響評価委員会 日本保健物理学会シンポジウム II 原子力・医療従事者等の標準的な水晶体の等価線量モニタリング、適切な管理・防護はどうあるべきか?〜水晶体被ばくの実態から探る〜 平成29年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業 日本保健物理学会シンポジウム III 低線量率放射線リスクの推定における論点と課題 低線量・低線量率リスク推定法専門研究会 現地委員 |

|

|

台湾 Atomic Energy Council, Department of Radiation Protection (行政院原子能委員会 輻射防護處)の郭氏と、 放射線セキュリティに関する意見交換。 |

|

|

福島県立安達高校の生徒、京都大学の教職員らと共に、 ユネスコスクールの枠組みで福島第一原子力発電所見学、 振り返りワークショップ参加。 |

|

|

日本原子力学会 核融合炉部会 広報委員 |

|

|

保物セミナー 運営委員会 監事、実行委員会委員 |

|

|

科学研究費補助金(科研費)基盤C 「新学習指導要領に準拠した総合的放射線教育コンテンツの開発」採択。 クルックス管プロジェクトを本格始動。 |

|

|

静岡大学放射線施設に立ち入る者に対する教育訓練 依頼講演「放射線安全取扱いの基礎」 |

|

|

日本アイソトープ協会放射線業務従事者のための教育訓練講習会(再教育) 特別講演「教育現場における放射線安全管理の新展開」 |

|

|

放射線教育コアティーチャー研修会(福島市こむこむ館) 招待講演「霧箱工作を用いた放射線教育モデル授業」 |

|

〜 11月15日 |

日米科学技術協力事業核融合分野 PHENIXプロジェクトに於ける交流計画に於いて米国 Oak Ridge の Oak Ridge National Labo (ORNL) に派遣。新規熱拡散率測定装置の立ち上げ、微小試験片測定のプロトコルを現地開発。 |

|

|

平成30年度_英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 「過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発」採択(再委託)。 |

|

|

放射線プロセスシンポジウム 招待講演「学習指導要領改訂による放射線教育の新展開」 |

|

|

日本放射線安全管理学会 第17回学術大会 「クルックス管」セッション (1B2) にて5件のシリーズ発表 |

|

|

日本放射線安全管理学会 教育訓練検討委員会委員 |

|

|

Nineteenth International Conference on Fusion Reactor Materials (ICFRM-19): Technical Program Committee |

|

|

日米事業 PHENIXプロジェクト Steering Committee Meeting (SCM) at ORNL 参加、照射後試料の熱拡散率測定手法の確立と、測定結果を報告 |

|

|

放射線教育フォーラム第2回勉強会 招待講演「クルックス管プロジェクトの現状と課題」 |

|

|

「放射線に関する教職員セミナー及び出前授業実施事業」第2WG 会議 招待講演「クルックス管プロジェクトと新規放射線教育コンテンツの紹介」 |

|

|

日本保健物理学会において

「教育現場における低エネルギーX線を対象とした放射線安全管理に関する専門研究会」

の設立が公示。

クルックス管プロジェクトが公的な組織として活動を開始致しました。 |

|

|

放射線安全フォーラム第60回放射線防護研究会「X線源を考える」 新学習指導要領におけるクルックス管を用いた放射線教育と安全管理(招待講演) |

|

|

日本放射線安全管理学会 6月シンポジウム 低エネルギーX線の放射線安全管理-線量測定と線量拘束値-(招待講演) |

|

|

アイソトープ・放射線研究会 公開パネル討論(2019年7月5日、東京大学) 教育現場における放射線安全管理体制の確立に向けた活動の紹介(招待講演) |

|

|

中部原子力懇談会 エネルギー・環境研究会 セミナー 中学新学習指導要領における放射線教育〜クルックス管の安全な活用〜(招待講演) |

|

|

近畿大学原子炉実験・研修会 放射線教育の実践例照会・意見交換 クルックス管を用いた放射線教育と安全管理(招待講演) |

|

|

中学理科で使える高校理科の技術講座講師(名古屋経済大学市邨中学校・高等学校) クルックス管の安全取扱いと、放射線教育コンテンツ(招待講演) |

|

|

NPO法人市民科学研究室・低線量被曝研究会 主催 市民科学講座Dコース 「放射線被曝とその周辺」 中学校や高校の理科の実験と放射線安全〜クルックス管の利用で問われること(招待講演) |

|

|

放射線教育フォーラム第2回勉強会 クルックス管プロジェクト第二期実態調査による暫定ガイドライン実効性の検証結果報告 〜生徒、教員の安全確保に向けて〜」(招待講演) |

| 2020年1月11日 |

ケニス会 クルックス管を含めた放射線教育コンテンツの紹介(招待講演) |

| 2019年12月5-7日 |

日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会 企画セッション「教育現場での低エネルギーX線に対する安全管理」

(1) 「教育現場における低エネルギーX線を対象とした放射線安全管理に関する専門研究会」活動報告

(2) 中学校理科での放射線教育の現状

(3) 第二期実態調査による暫定ガイドラインの実効性の検証

(4) 箔検電器を用いたクルックス管からの漏洩X線の測定の試み

(5) 中学校や高等学校等で用いるクルックス管の放射線安全規制の課題

(6) シミュレーションによる線量評価の試み |

|

|

大阪府知事秘書長及び教育総務企画課長へ、教育現場における放射線安全管理について説明 |

|

|

高槻市教育委員会からの放射線副読本に関する相談対応 |

|

|

全国中学校理科教育研究会 秋田大会 クルックス管プロジェクトの成果紹介に関するブース展示 |

|

|

19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD-19) クルックス管プロジェクトの成果紹介に関するブース展示 |

|

|

コロナウイルスに関する情報収集を行い、 「コロナウイルスへの工学的対抗策についての考察」 として公開。 |

|

|

つばさ基金による寄附金を活用した感染症患者受入れ医療機関支援プロジェクトを開始。 大阪府の感染症患者受入れ医療機関に対する情報提供のサイト、 東京都診療放射線技師会 等で周知を呼びかけ、多数の医療機関に UV-C 殺菌灯を用いた滅菌BOXと、 可視光応答光触媒を使用した空気清浄機を提供。 |

|

|

紫外線によるコロナウイルスの不活化について、多数のメディアでコメント、出演。 ウェブメディア 365 college 掲載済 https://www.nikkei.com/video/6166562467001/?playlist=4654649186001 |

|

|

日本医療研究開発機構 (AMED) ウイルス等感染症対策技術開発事業(実証・改良研究支援)において、 「感染症指定医療機関に於けるUV-C殺菌灯及び可視光応答光触媒を用いた感染リスク低減に関する研究開発」が採択される。 |

|

| |

|

|