ひかりクリーナー 実証試験結果

Last update 2020/08/22

まず、60000 lux オーバーという大強度の光が本当に必要なのか、 電子-正孔対の生成のみ増やしても正孔の伝導が行われなければ 酸化力は変わらないのではないか(光量に対して飽和しているのでは無いか)、 と言う疑問もあったため、 光量を変化させての実験を行ってみました。

光触媒活性を簡便に検査する方法として、メチレンブルーを用いた試験法という物があります。 光触媒、メチレンブルーで検索すれば色々出てきますし、 JIS R 1703-2 で標準化もされています。

で、とりあえず私もメチレンブルーを入手してみました。

金魚などの魚用の薬として普通に売られています。

10mg/L に希釈して、フィルターにスプレーし、

LED からフィルターの距離が 20mm の標準構成のコロナクリーナーFと、

スペーサーを挟んで距離を73mmに変えた場合での比較を行いました。

(この試験の場合、風は関係ないです)

一枚のPDFファイルにまとめた物

全く定量的ではないのですが、確実に光活性を示しており、

数10μg の有機色素(3cc前後をスプレーしており、濃度 10mg/L なので 30μg 前後となる)が数時間で分解されていること、

光量差が明確に生じておりこれだけ強い LED 光の意味はあった、

と言う事が分かります。

コロナウイルスは直径 0.1μm 程度の大きさで、密度を 1g/cm3 とすると、

5.2×10-7μg しかないため、

単純に重さで比較すると上記と同じ時間で1億個程度のウイルスを分解出来ることになります。

不活化するだけであればさらに短時間で済むはずです。

それに対して、くしゃみ1回でまき散らされるウイルスは200万個程度 で、

通常の会話などでエアロゾルとして空気中を漂うウイルスの数はずっと少ないと考えられます。

残念ながらどの程度の数を摂取すると感染するのかというデータが見当たらないのですが、

ノロウイルスはわずか 100個程度で感染するとして恐れられているため、

それよりはずっと多いと思います。

また、定性的に良くなったか悪くなったのかなどの条件出しが出来るようになったため、

光触媒塗量で差が見られるかの試験も行ってみました。

結果がこちらです

触媒量を倍にすることで、明らかに分解速度が速くなっています。

(写真では余り良く分かりませんが、肉眼で見るとよりハッキリと差が分かりました)

どの程度まで触媒量を上げる必要があるのか、

コロナウイルスがエアロゾルとしてまき散らされる状態を良く検討して、

オーバースペックとならずコストパフォーマンスの良い必要十分な性能を達成したいと思います。

コロナウイルスに対しては、空気中を漂っているもの(エアロゾル)にしか効果はなく、 エアロゾルの飛散は4m程度と言われていますから、 パーソナルディフェンスのためにはその程度の範囲に効果があれば良いことになります。

例えば、会議を行う際にミーティングテーブルの真ん中にコロナクリーナーを設置すると、

無症状の感染者が居たとしてもエアロゾルを吸い込んでくれる事が期待できます。

線香の煙を用いて可視化したのが以下の動画になります。

現行の最新型初期の、下から上に吸い上げていたファン配置

途中で止めてみた様子

40cm程離してみた場合

ファンが上から下に風をフィルターに送り込む現行型であれば、 十分な吸引力を持っていることが分かります(本来上に上がる煙が下に吸い込まれていきます)。 ファンが逆に下から上に、フィルターから吸引する形の初期の構造では、 残念ながら上面のサイドからの巻き込みが多く、余り効率的にエアフローを作れていませんでした。 部屋に空気の流れがある場合はまたさらに話が別で、厳密な有効範囲の評価は極めて難しく、 どこまでこのコロナクリーナーが感染率を下げる効果があるのかは評価できていません。

しかしながら、医療現場など換気が出来ず飛沫・エアロゾルの舞う現場で、 可能性の有る事を積み上げて、少しでも感染の可能性を下げる、 と言う意味で、この製品を開発、製造しています。 既に、歯科医療の現場、様々なクリニックの皆様、理髪店、飲食店など、 顧客がマスクを出来ない現場の皆様から沢山の実証試験への参加を頂きました。

私自身が悪臭、花粉には高い効果を体感していますし、 実証試験に参加頂いた多数の方からも同様の声を頂いております。 5台、10台のリピーターの方もいらっしゃいます。 コストパフォーマンス的には極めて高いと思いますので、 近日中に提供を再開できるよう準備を進めています。

こちらで製作した製品は、感染症患者受入の医療機関に無償提供を行っています。

教育機関については、部材の仕入れ先、製造方法を無償提供し、

自分たちで製造を行ってもらうというモデルを考えています。

スポーツ報知で実証実験に参加頂いている方のひかりクリーナーが(改称前のコロナクリーナーFの名称で) 取り上げられていました。

2020年6月23日 社会面「“夜の街”3か月ぶり解禁 六本木ラウンジは客も女の子も「プロテクト」状態」

https://hochi.news/articles/20200622-OHT1T50259.html

日経電子版の動画でもちらっと写っています。

https://www.nikkei.com/video/6166562467001/?playlist=4654649186001

(2020/07/09)

ファンから出ている風が、不織布の中央部からでは無く、

周辺部から出ている、と言う情報が得られたため、確認してみました。

蚊取り線香の煙をコンテナケースの中に充満させて、その中にファンに不織布を

現行のコロナクリーナーと同様に張った物(光触媒の塗布は無し)を入れて、

ケースに穴開け・パテ埋めして電源を入れて動かしてみました。

その結果が以下の写真です。明らかに周辺部にヤニが付いています。

実際のコロナクリーナーでも同様に周辺部に風が当たり中央部には余り行かないのですが、 光触媒は中央部に多く塗布されており、またLED も中央部に配置されています。 これを、実際の風の当たり型に合わせて改良していく必要があります。 (完全に製品作る上でのノウハウになってしまうのですが、教育現場で自作してもらう、と言う事もあり、 公開してしまいます)

2020/7/13 以降に出荷する機体は、さしあたってルネキャットスプレーを周辺部に追加で塗布致します。 100台以上在庫があるためかなり先の話になりますが、LED の配置も順次改良していきます。

(2020/07/09)

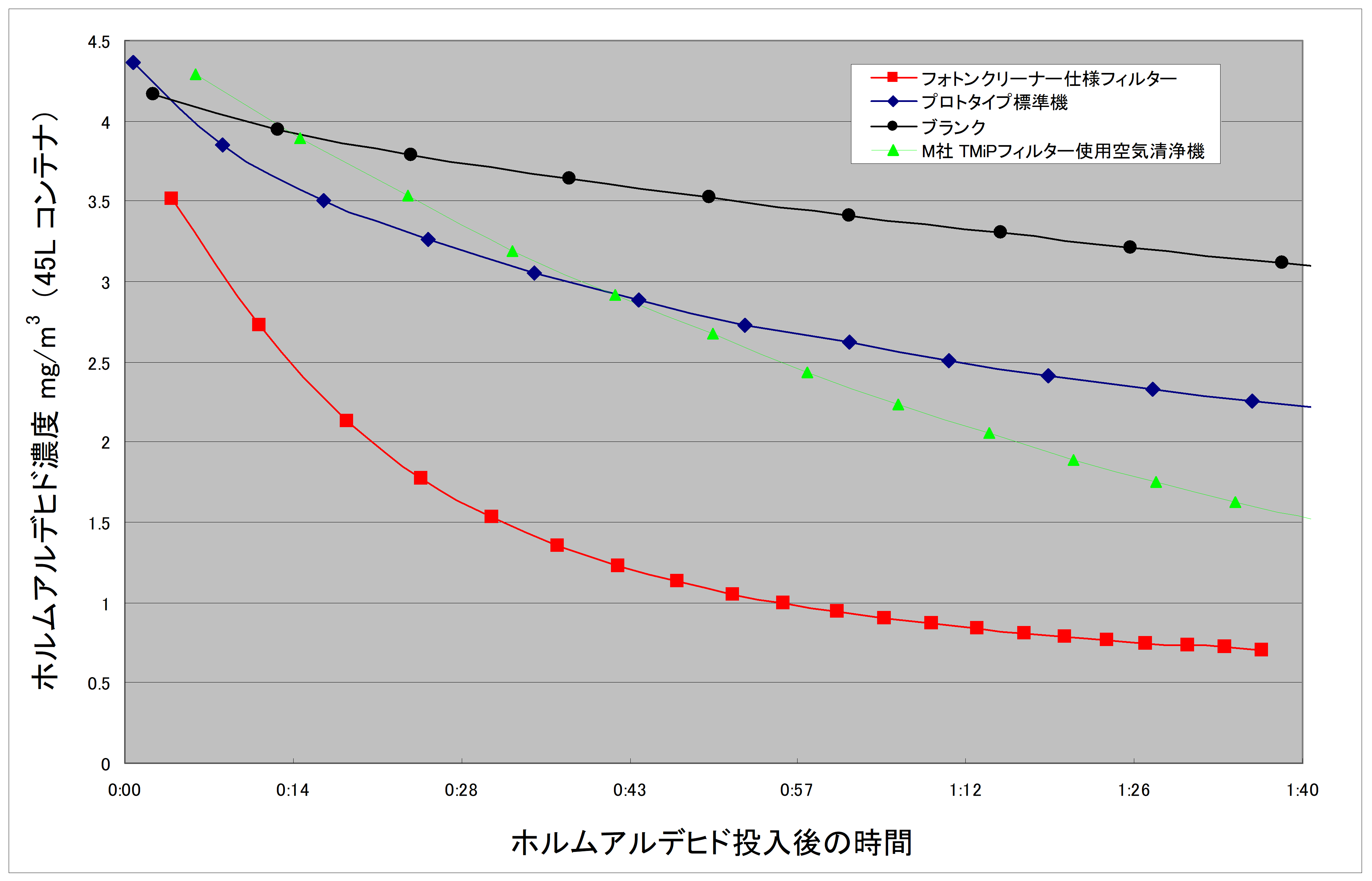

ようやく有機ガス分解試験の結果が出ました。

45L のポリプロピレン製のパッキン付き密閉コンテナケースに、 ガス注入用の穴開けをして(アルミテープでフタ)、 計測器とコロナクリーナー用の電源ケーブルを穴開けして入れた後パテ塗り、 内面ガラスコーティングして、簡易なガス分解計測用のコンテナボックスとしました。 一般的にはアクリルケース使っているようですが、 とりあえず安定して結果が出せるようになったためこれで良しとします。 (モノタロウでこんなの見つけているんで、 必要に応じて買います)

ガスはホルムアルデヒド(ホルマリン)、HCHOで、測定器は こんな 環境測定用の物です。 HCHO に対しては 2mg/m3 までと測定レンジが狭く、致命的なことにデータロガー機能が付いていない (商品のタイトルでは謳っているのに・・・)ので、値を見てメモして測定する必要があります。

2mg/m3 は、45L のコンテナに直すと 90μg であり、こんな微量の液体は採取できませんから、 ガラスのシリンジで試薬ビン内の蒸発したガスを吸って、穴から注入して投入量をコントロールします。 2分ほどすると測定器に内蔵されているファンと拡散で徐々に測定値が上がっていき、レンジオーバーしますので、 その時点でコロナクリーナーの電源を入れました。 ブランクの試験ではコンテナ内には測定器のみで、コロナクリーナーFは入れていません。

コロナクリーナー F の現行バージョンの在庫の中から無作為に一台選んだ機体と、 不織布にルネキャット 10wt% 原液を直接スプレー、 LED も周辺部に配置、フィルター周辺部はシールする、と言う特別仕様機を製作し、 比較を行いました。

45L 密封コンテナ中でのホルムアルデヒド分解挙動

(実際の広さの部屋での挙動とは異なります)

非常にきれいに分解している挙動が捉えられています。

そして、製品として販売する「フォトンクリーナー」仕様のフィルターを用いた特別機と、

現行提供している仕様のフィルターとの差がきちんと出ています。

もちろん、ブランクとの差も出ています。

一番最初に購入したM社の小型の光触媒空気清浄機との比較は、大変興味深く、

TMiP TiO2 光触媒 + UV-A の製品と本気では挙動が異なっています。

高濃度側では本気の方が高性能ですが下げ止まり、

低濃度側で M社製品の方が勝っています。

良く見ると、コロナクリーナー稼働時の減衰は一様では無く、 ブランクの減衰速度と同程度の成分が見えている気がします。

実は、これは光触媒が不織布自体を分解して発生するガスを検出してしまっている物のようで、 ホルムアルデヒドを入れていないボックスにコロナにクリーナーを入れて運転させると、 若干の数値上昇が見られました(ホルムアルデヒド自体では無いが誤検出していると考えられています)。 TMiP TiO2 光触媒は TiO2 自体を焼き付けているため、 このような挙動は見られませんでした。 今後フィルター素材などの変更で改善していきたいと思います。

さて、今回の結果をコロナウイルスに置き換えて考えてみます。 現行機では、1時間で 0.3 mg/m3 程度濃度が下がりましたので、 45L では 13.5μg の HCHO が分解されたことになります。 コロナウイルスをざっくりと 5.2×10-7μg とすると、 2.6x107 (2600万)個に相当します。

メチレンブルーでの結果よりはやや小さいですが、 フィルターに固定されたメチレンブルーと、実際に空気と共にフィルターを通して分解される ホルムアルデヒドの違い、でしょうか。 ただし、HCHO は還元性を示し、酸化されやすいと言えます。 一方でメチレンブルーも完全分解されなくても色が抜ける場合がある、と言うのもあります。 電子状態で変わるためしばらくすると戻るそうです。前回の試験の時は戻らなかったので問題無いとは思いますが。

対象とする分子によって分解のしやすさが違う、と言う事は例えば 空気浄化性能試験で JIS でも規定されている(JISR1701-2 及び JISR1701-42) アセトアルデヒドとホルムアルデヒドですが、 「可視光応答型光触媒の実用化技術」シーエムシー出版、p163 によると、 アセトアルデヒドの方が分子が大きいため分解しにくい、 アセトアルデヒド → 酢酸 → ホルムアルデヒド → ギ酸 → 二酸化炭素 で酸化分解されるそうで、特に酢酸の分解が大変なようです。 同じく「可視光応答型光触媒の実用化技術」p190 では、とある実験系(5Lのバッグ)で 100ppm から半分に減らすのに ホルムアルデヒドでは 4h 程度ですが、 アセトアルデヒドでは 50h 以上を要しています。

ウイルスの不活化は、どの部分を分解、変質させれば良いのか分かっておらず、 今後放射線滅菌の専門家などとメカニズムについても検討を行っていきますが、 そう単純な物では無い、と言う事はご理解頂ければと思います。 上記の計算は、非常にラフな、一つの指標とお考え下さい。

触媒の担持量などで性能は大きく上げられることも分かりましたが、 果たしてどこまでの性能が必要か、難しい問題です。 触媒の分布、光源の配置、不織布の張り方など、簡単に対応できるのであれば 普及型にも取り入れていきたいと思いますし、 市販していく機体ではゴリゴリの高性能を目指すという、 二極化していく形になるのでは無いかと思います。