小型飛沫除去装置 ひかりクリーナーの紹介

Presented by 大阪公立大学 大阪国際感染症研究センター 准教授 秋吉 優史

2021年4月から本学の

「大阪国際感染症研究センター」 の

スターティングメンバーとして活動しています。

「コロナウイルスに対する工学的対策についての考察」親ページは こちら

Last update 2022/3/31

このページでは、工学的な感染制御の研究対象として開発を行っているひかりクリーナーに関する学術的な内容の紹介を行っています。

Index

- 飛沫除去の必要性について

- ひかりクリーナーの製品提供について (別ページへのリンクです)

|

|

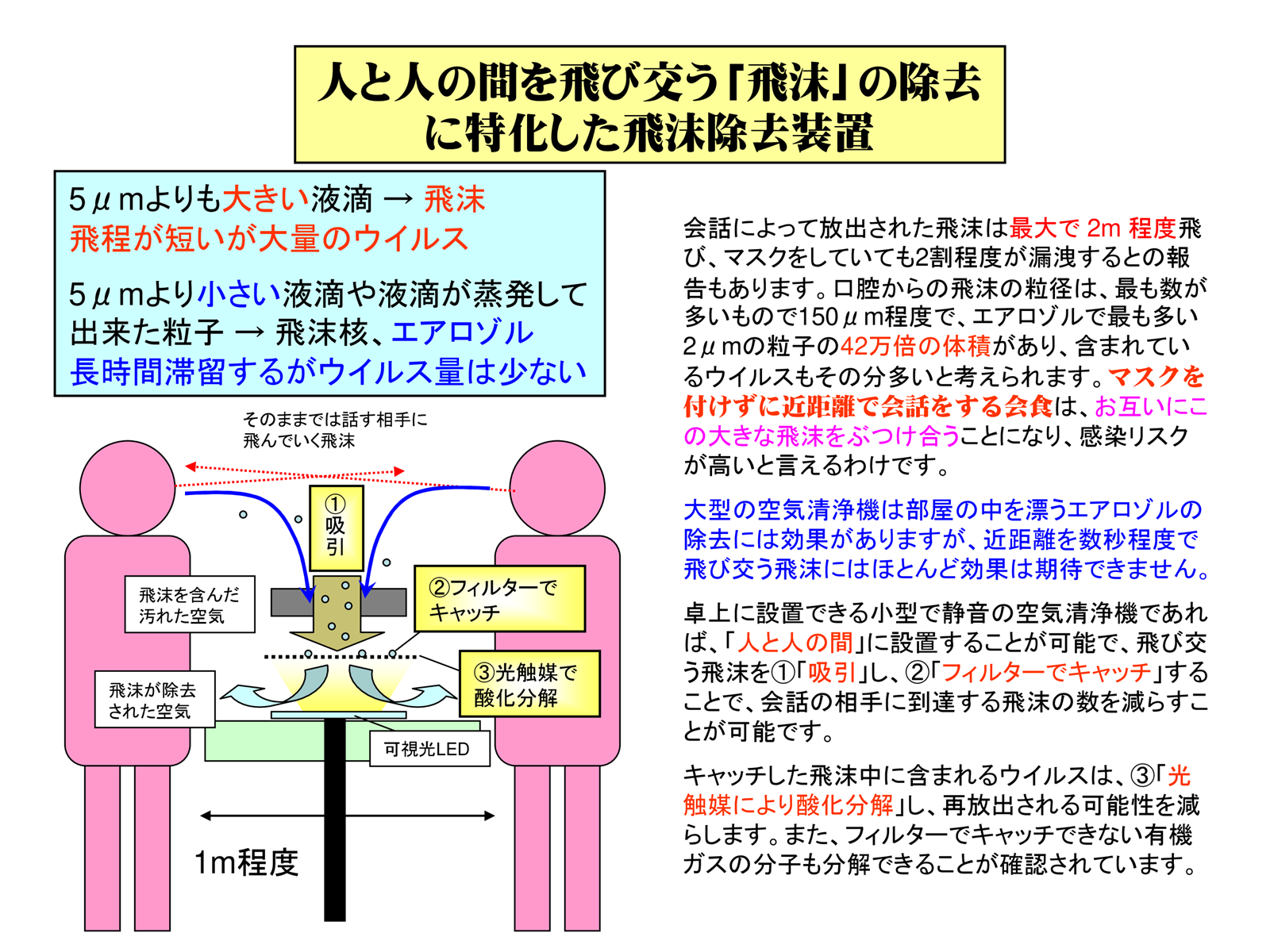

学術的には、「飛沫」とは 5μm 以上の液滴のことを指します。 実際の口腔からの液滴は、120-150μm 程度の大きな「飛沫」と、 2μm 程度の小さな「エアロゾル」に分布のピークを持ち、 飛んでくる液滴の量(含まれているウイルスの量も液滴の量に応じて多くなる)は、 前者の大きな飛沫が支配的です。

- G.R. Johnson et al., Modality of human expired aerosol size distributions,

9 J. Aerosol Sci., 42, 839-851 (2011).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850211001200

60μm を超える大きな飛沫は通常の会話では 1m 以内で重力により沈降するとされていますが, 室内の気流などの条件によっては 100μm の飛沫でも 5m 程度まで飛散したとの報告もあります。

- X. Xie et al., How far droplets can move in indoor environments - revisiting the Wells evaporation-falling curve, Indoor air, 17, 211-225 (2007).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x - C. Chen and B. Zhao, Some questions on dispersion of human exhaled droplets in ventilation room: answers from numerical investigation, Indoor Air, 20, 95-111 (2010).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0668.2009.00626.x

粒径の大きな飛沫は元々の飛程が短いため,より粒径が小さく空気中に長時間滞留するエアロゾルと異なり大型の空気清浄機を部屋に設置しても余り意味はありません(エアロゾルに対しては、一般的な空気清浄機も有効だと考えられます)。また、いくら換気をしても関係ありません。屋外での飲食でも感染者が出ていることからも明らかです。人と人が対面して会話をしている程度の距離では、大きな飛沫をダイレクトにぶつけ合っていることになるのです。これを避けるために、ソーシャルディスタンスを取る、マスクをする、アクリル板や塩ビシートなどを設置する、と言った対策が取られています。

しかしながら、これらの対策だけでは、不十分だと言えます。

□ 咳やくしゃみはもちろん、

しゃべるだけでも飛沫が飛びます。

□ 普段はマスクを着けていても、食事の時や病院、歯医者などでは着けることが出来ません。

□ レジ、窓口などでは全てのお客様が正しくマスクを着用しているとは限りません。

□ マスクをしていても、2割の飛沫と、半分のエアロゾルは漏れている、と言う試算もあります。

- ヤマハ、楽器演奏時の飛沫飛散状況を可視化 くしゃみや発声と同等以下

https://ampmedia.jp/2020/06/20/yamaha-4/ - 市販と手作りマスク 飛沫防止の効果同等 スパコン富岳で分析

https://www.sankei.com/economy/news/200824/ecn2008240023-n1.html

|

|

ひかりクリーナーは、人と人の間に飛び交う飛沫を吸い込み、光触媒の力で徐々に有害な有機物を酸化分解していく、そんな空気清浄機を目指しています。 そのためには卓上に設置できる小型で、静音性が高く、多数設置が可能な安価な製品が必要です。 我々は、このコンセプトの製品を、「小型飛沫除去装置」と概念付けました。 これまでに存在しなかったジャンルの製品であり、今後様々な感染症に対処するために普及を推進しています。

|

|

これまでの私が行ってきた研究と、世界中の研究者の研究成果により、

と言うところまで分かってきています

- (1) 光触媒「ルネキャット」の新型コロナウイルスに対する感染力抑制の効果について

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/news/news-topics/2021/06/corporate-20210617-1.html - (2) Masashi Uema, Kenzo Yonemitsu, Yoshika Momose, Yoshikazu Ishii, Kazuhiro Tateda, Takao Inoue, Hiroshi Asakura, "Effect of Photocatalyst under Visible Light Irradiation in SARS-CoV-2 Stability on an Abiotic Surface", Biocontrol Science, 26 (2021) 119-125.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/26/2/26_119/_article/-char/ja/ - (3) カルテック社新型コロナウイルス不活化実証実験結果

https://www.kaltec.co.jp/pdf/covid_20201015.pdf

この事実から、広く国民に普及できる形で感染リスクを下げることが出来る可能性を検討したのが本製品です。

もちろん、より正確な評価と性能向上のため、研究を日夜進めております。

少なくとも、脱臭機能を持つ高性能の空気清浄機として、多くの方に満足頂いています。

|

(2021/08/27) 日本エアロゾル学会誌 投稿論文が受理されました!ひかりクリーナーによる、飛沫除去性能を評価した査読付学術論文が、 2021/2/26 に投稿して以降、2度も Major Revision との判断を受けつつも、 ブラッシュアップを重ね、本日、三度目の正直で「このまま掲載」となり受理され、 完成度の高い論文として公開を行うことが出来るようになりました。 もちろんこの論文の結果をもって全てが分かったわけではなく、 ある条件で測定した結果こうなった、というもので、 今後さらに様々な条件での測定が必要であることが、 査読のコメントを行う課程で明らかになりました。 共著になって頂いた綿野先生は大阪公立大学工学研究科長のエアロゾルの専門家で、 落合先生は KISTEC の光触媒研究の第一人者であり、 大変貴重なコメントを活かすことが出来ました。 いずれにしろ、飛沫除去装置というこれまでになかった概念の装置について、 初めてのエビデンスが得られたことになります。 今後各方面への働きかけを行い、実際の感染症対策を行う手段の一つとして 広く周知を行っていきたいと思います。

秋吉 優史, 綿野 哲, 落合 剛, エアロゾル研究, 36 (2021) 1-10. (著者最終稿です。)

論文中で得られた飛沫除去装置の性能評価に関する成果をリーフレットにまとめました。

エアロゾルの問題は

8/29 の産経新聞でも報道されている ように、

エアロゾル学会の有志により

「最新の知見に基づいたコロナ感染症対策を求める科学者の緊急声明」

として提言がなされています。

エアロゾルによる空気感染「も」感染ルートの一つであることは WHO も2020年7月に認めており、

過去のクラスター発生事例から間違いないと思います。 |

|

|

病院や学校などに於いて実際の感染症抑制効果を確認する実証実験を計画していますが、 そこでマクロな感染抑制効果が実証されたとしても、それでも

この製品が新型コロナウイルスに対して効果がある、と謳うことは出来ません。

薬機法の規制により、医療機器でない製品は効能を謳えないためです。 医療機器としての登録はさらに超えなければならない様々な壁が存在します。- 「薬機法(旧・薬事法)とは?」を丸ごと解説

https://www.yakujihou.com/content/yakkihou.html - 医薬品等の広告規制について (厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html - 訴求表現・表示に関する留意事項について (SHARP社)

https://bp-platinum.com/platinum/view/files/sharp081210/caution.html - 景品表示法 (消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

また、新型コロナウイルスに対して効果が確認された様々な製品を使用していても、

この製品があるから大丈夫、と言う過信だけは絶対にしないで下さい。

まず、普段の対策ありきで、それにさらに+αの対策として活用して頂ければと思います。

|

|

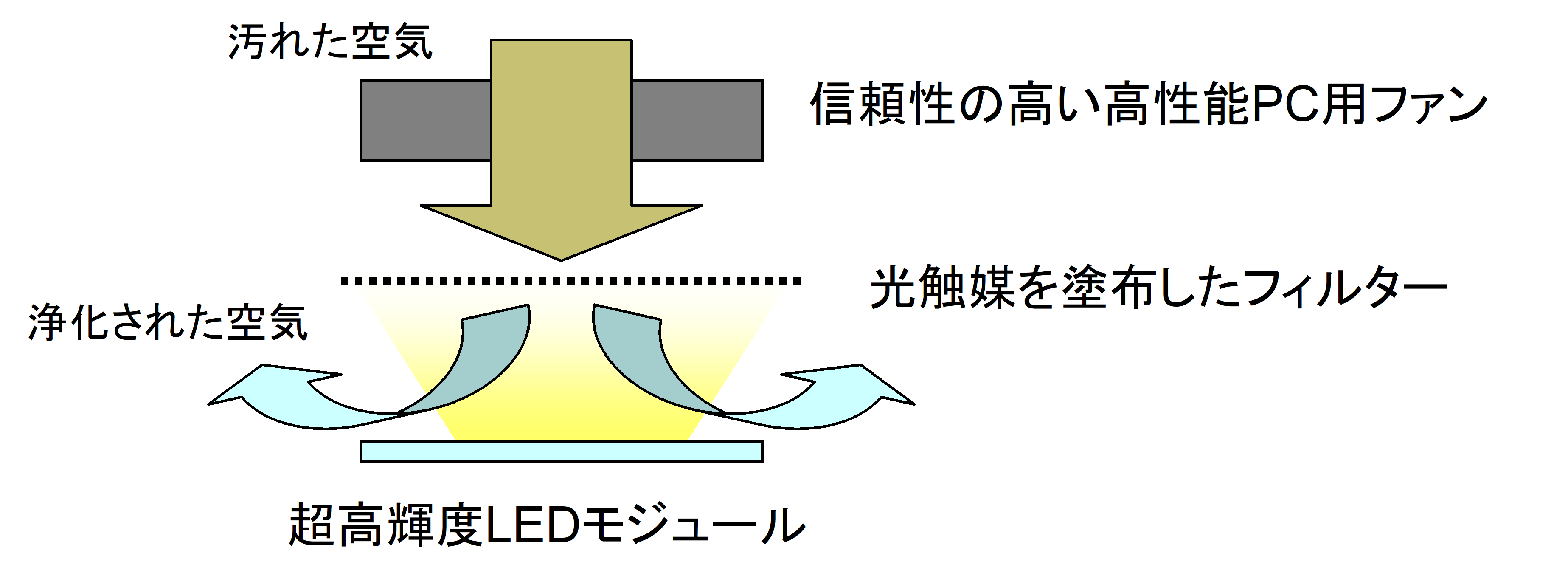

フィルターに光触媒を塗布して強い光を当て、 そこにファンの力で空気を流し込むことで空気清浄機を作ることが出来ます。 活性酸素は寿命がマイクロ秒(百万分の1秒)オーダーで一瞬で反応して消滅するため、 活性酸素がまき散らされることはありません。 (吸い込まれた有機物の全量が、一瞬で分解されるという意味ではありません)

放射線教育用教材である

ペルチェ冷却式霧箱 の開発で培った技術を流用して、

極限まで構造を簡素化した光触媒式空気清浄機が

「ひかりクリーナー」です。

ひかりクリーナー Q&A

(2021/12/07版) Update!

極めて簡単な構造にしており、特殊な工具を必要とせずに、 ルネキャットなどの可視光応答の三酸化タングステンベースの光触媒さえ入手できれば、 中学生程度でも製作が可能です。 新型コロナウイルスに対する直接的な効果が確認された後に、 教育機関へ詳しい製法、部材の仕入れ先なども情報提供したいと考えています。

実際に、無償提供目的の複数の方に製法提供を行っていますし、 関西大学、東北大学、十和田工業高校でも製作が行われています。

USB アップコンバーターケーブルを使用して PC やモバイルバッテリーに接続して、 新幹線での移動中や会議中個人個人で防衛する、など可能ですし、 レジや窓口など不特定多数と接客するブース毎に配置する、と言うのも、 小型でコストパフォーマンスの良い当製品であれば現実的かと思います。 USB 接続先は、5V 2A を供給できるポートを使用して下さい。 1A の供給力では駆動しません。

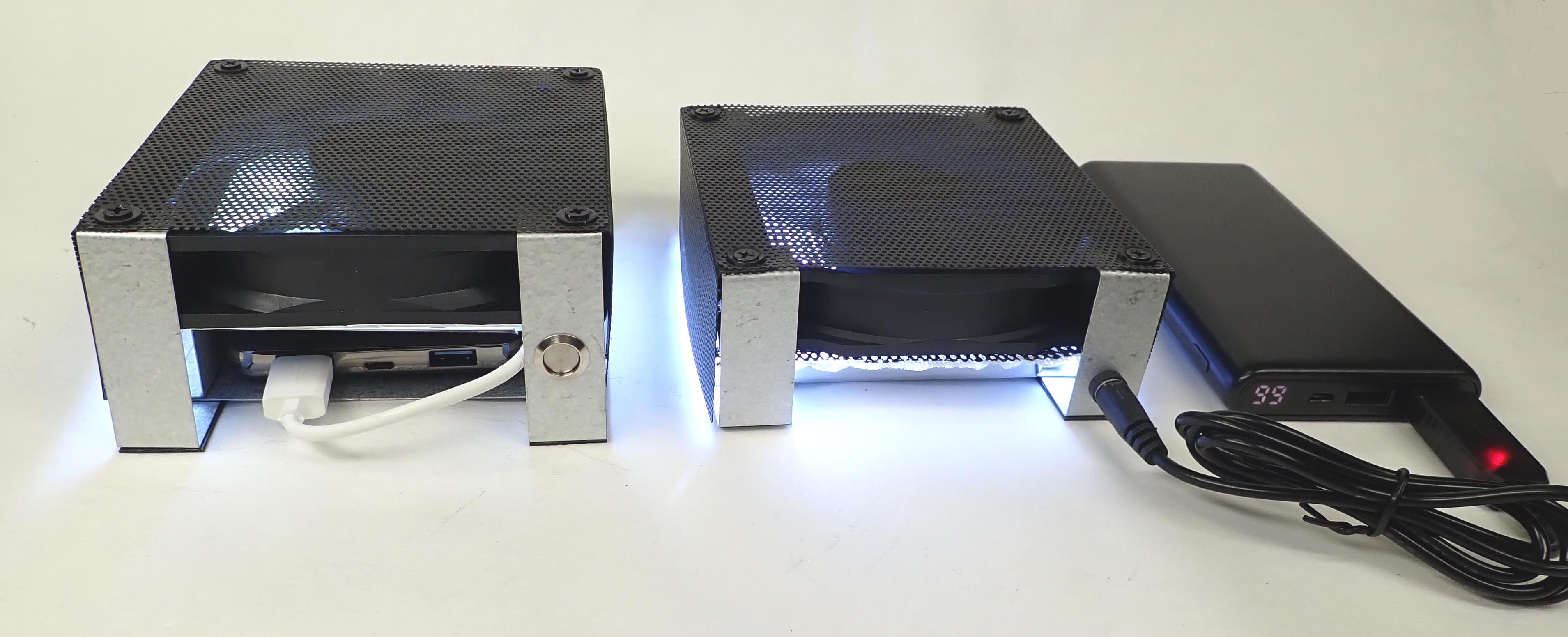

フレームをスチール製とした、ひかりクリーナー2020を提供しています。

ひかりクリーナー2020 をさらに発展させ、モバイルバッテリーを内蔵してモバイルでの利用に特化したひかりクリーナー2021を開発しています。

無機材質の高性能フィルターを使用しており、LED は 2020型同様の 8灯仕様で、 これまでで最高の分解性能になっています。 本体はアルミ材に高品質塗装、天板のメッシュも穴径の大きいメタルメッシュとなります。 側面がアルミ材となっているため、漏れ光も最小限に抑えられています。 アルミフレームとファン・LEDユニットはマグネットテープで脱着可能で、 フィルターを挟み込んでいるファンと可視光 LED ユニットとはネジ4本で止められており、 ドライバー一本で簡単に外してフィルター交換を行うことが出来ます。 電源は、スイッチ付の 12V AC アダプターを添付致します。 (モバイルではなく据え置き前提です)

|

|

定量的な実証試験はホルムアルデヒドガスなどの分解について測定を行っており、

確かな分解挙動が確認されています。

開発当初は、下水の臭いが上がってきて吐きそうな臭いに長年苦しめられていた100平米の実験室で、

配水管にテープで封をしておけば換気無しで3時間ほどでほとんど臭いがなくなっていたことから、

効果を確信していました。

市販の小型光触媒空気清浄機では、非常に小さい光触媒と紫外線ランプを使用していますが、

大面積にして、可視光でも強度を高めることで極めて安価に実用化しました。

ファンは大型で信頼性が高く、普通のデスクトップパソコンより静かです。 現在のモデルでは、1200rpm, 14dB のファンを使用しています。 ノイズが許容できる環境では、風量の大きなファンを使えばより高性能化が可能です。

現在生産中の 30mm ネジを足に使ったモデルでは、LED から 2.5cm の距離にフィルターがあり、この位置での光の照度は 68,500 lux にも達するという計算になりました。 (以前は40mmのネジを足に使っており、LED から 2.5cm の距離にフィルターがあり、この位置での光の照度は、58,000 luxでした) なお、光が強すぎて、レンジの広い 40,000 lux まで測れる照度計でもレンジオーバーしたため、距離を変えて測定し、逆二乗則からフィッティング、2cm位置での強度を求めました。

本当にこんな簡単な構造の装置で効果があるのか、 開発初期に検証を行った結果をしたのリンクにまとめました。 煙を吸い込む挙動も、動画で紹介していますので、 どの程度の範囲の飛沫を吸い込むかの参考になるのでは無いかと思います。

上のグラフは、38L アクリルデシケーター中でのホルムアルデヒド分解挙動です。

(実際の部屋での挙動とは異なります。)

ホルムアルデヒド濃度測定はホルムアルデメーター htV-m (PPM technology 社)を使用し、真空ポンプでシリカゲルカラムを通じた乾燥空気に置換して湿度条件を一定とし、

パラホルムアルデヒドの入った瓶を湯煎することで純度の高いホルムアルデヒドガスを生成し、シリンジにとってチャンバーに注入しています。

不織布を使用した標準機でも確実にホルムアルデヒドの分解が見られ、

さらに無機材質のメッシュに大量の可視光応答型の光触媒を塗布した高性能フィルターを使用すると、比較にならないほど高性能になっていることが分かります(高性能フィルターにはそれ以外にも様々なノウハウが投入されて高性能化を達成しています)。

また、消費電力を落とした2021型でも、標準型より遙かに高性能であることが分かります。

図中の凡例に記されている k 値は反応速度定数で、ブランクと標準機は時間 t に対してホルムアルデヒド濃度 = a・exp(-k1×t) + b・exp(-k2×t) という二つの反応速度定数で曲線的に、

無機材質フィルターは a・exp(-k×t) という一つの反応速度定数で直線的に表されています。消費電力を落とした2021型でも標準型フィルターの22.9倍、標準機+高性能フィルターでは52.1倍の反応速度定数となっています。

式の形の違いについては現在解析中ですが、不織布フィルターは有機物である自分自身を分解してセンサーが反応する別のガスを生成している可能性があります。

|

(2020/09/17) ひかりクリーナーが飛沫を除去する様子を可視化しました!空気中の微粒子を可視化する特殊動画撮影を、 カトウ光研 本社に於いて、 2020/09/15 に実施致しました。

http://kk-co.jp/use/aerosol.php

静止画ではうまくお伝えできないのですが、1m 程度の範囲に於いて、

口から発声に伴って出た飛沫や、スプレーからの模擬飛沫、エアロゾルを模した電子タバコのベーパー

などが吸い込まれていき、なおかつフィルターによってマスクと同じように

止められていることが確認出来るかと思います。

(9/24 コマ送りの飛沫の画像を重ね合わせて動きが分かるようにしました)

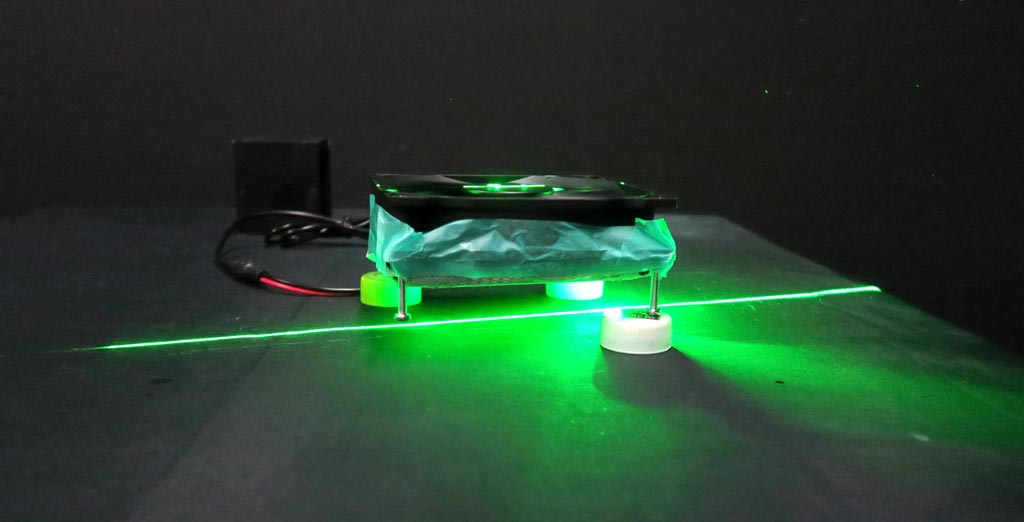

今回の撮影のうち、拡大画像と煙の画像は直線状に発信するレーザー光を用いて撮影しており

(机の上に直線状の光が見えます)、

空間の中のある一面を通過する粒子を捉えた断面画像のようになっています。

もちろん、周囲の空間の飛沫やエアロゾルを全て吸い込むブラックホールのような装置ではありません。

今回の撮影結果だけで飛沫が除去できたと言えたわけでは無く、

この内容を論文としてまとめて第三者のチェック(査読)を受けた上で、

出版を認められて初めて確認が出来たことになります。 |

|

(2020/12/26)

人と人の間に設置して飛沫を防ぐコンセプトで開発を進めている

ひかりクリーナーですが、

特殊動画撮影での吸い込みの様子の可視化に加えて、

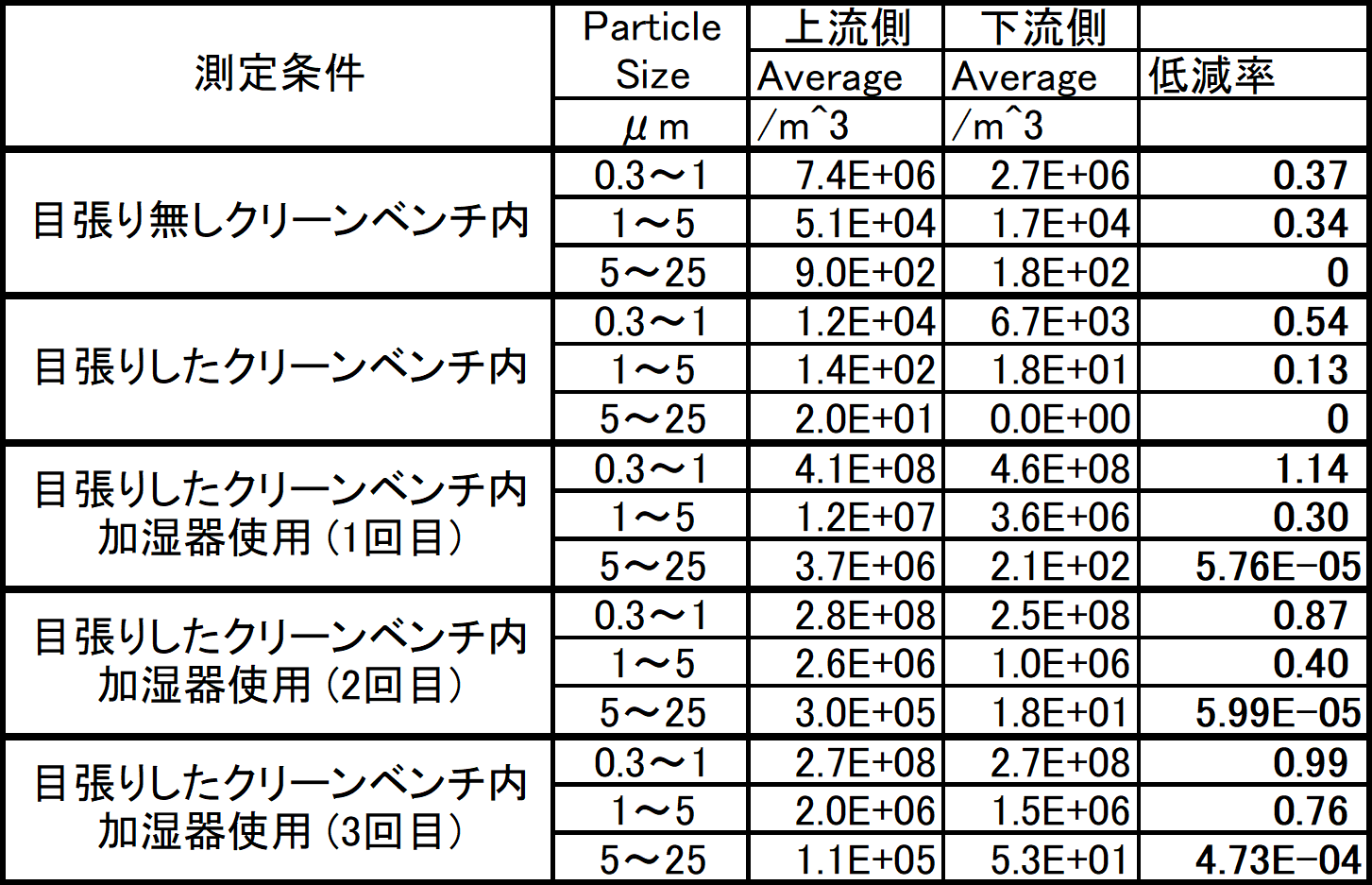

パーティクルカウンター(AeroTrack 9303)

を用いたフィルター性能の定量的評価を行いました。

HEPAフィルターを使用したクリーンベンチ内では、

5μm以上の粒子はほぼゼロとなっていましたが、

ダクトを使用して吸気を行った結果、上部に設置した HEPA フィルターの気流を

側面に流す隙間から外気を吸い込んでしまい、かなり粒子数が多い状態となりました。

このため、「目張り無しクリーンベンチ内」の測定結果は、

大気中に漂う一般的な埃に対するフィルター性能という事になります。 |

問い合わせ:e-mail: akiyoshi-masafumi@omu.ac.jp

もしくは supackey@gmail.com

(@は全角となっていますので、半角に置き換えて下さい)

電話でのお問い合わせは業務に大きな支障が出ますので、

くれぐれもお控え頂ける様お願い致します。

コロナウイルスに対する工学的対策についての考察

秋吉 優史 研究紹介ページ